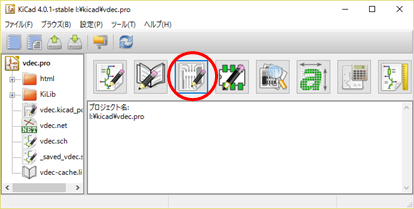

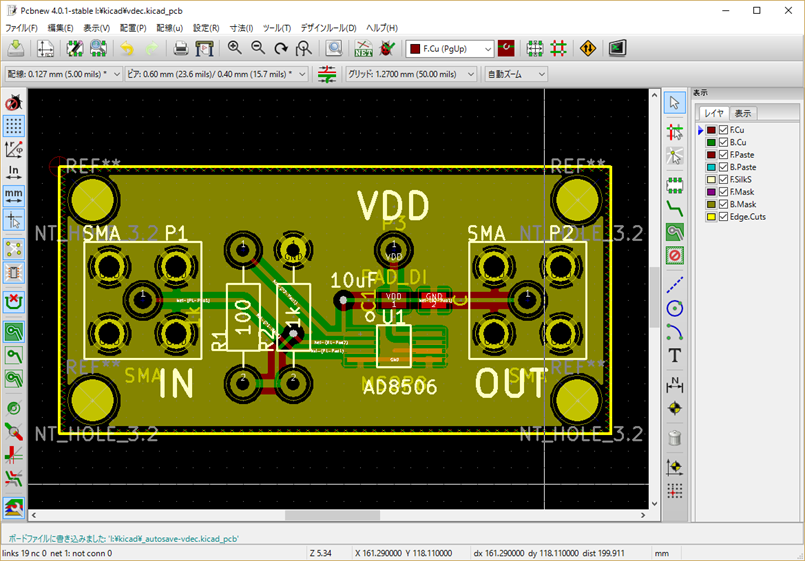

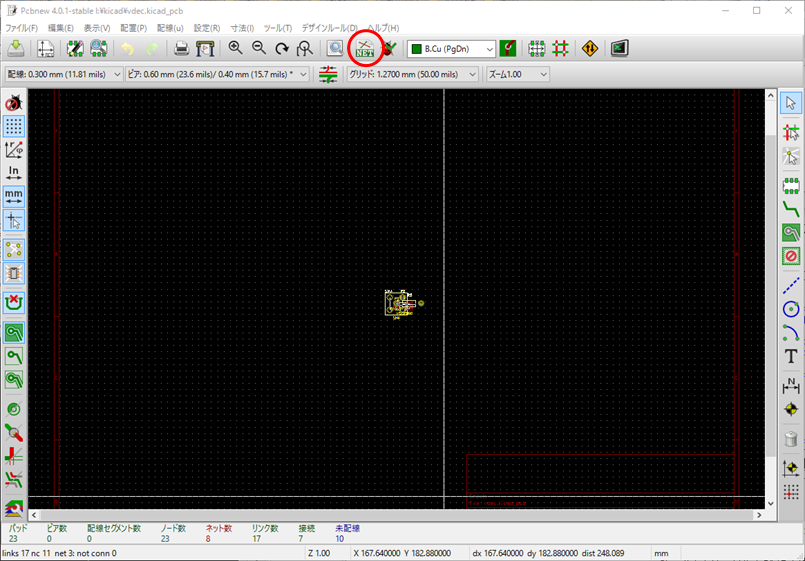

- プリント基板エディタ(Pcbnew)を起動する

- 上部ツールバーで、ネットリストの読み込みをクリック

- ネットリストフォームで、「現在のネットリストを読み込む」ボタンをクリック

- メッセージ欄に、エラーがないか確認

- フットプリントの割り当てを修正した場合など、ネットリストが上手く読み込めないことがある。この場合は、回路図エディタでネットリストを再度出力。

- エラーなしにネットリストが読み込めたら、ネットリストフォームを閉じる

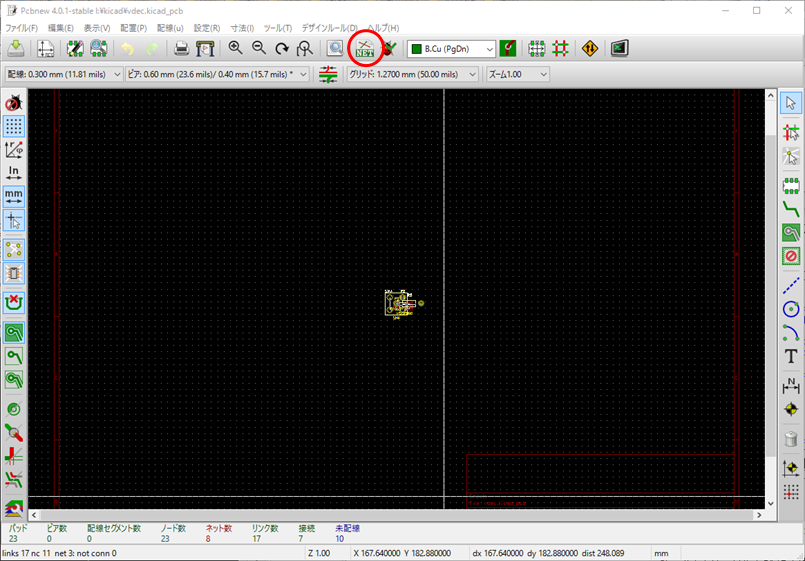

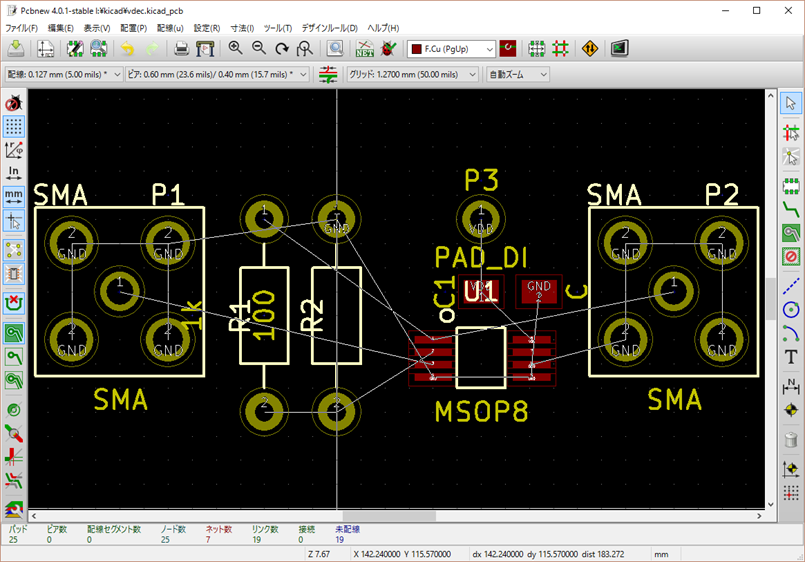

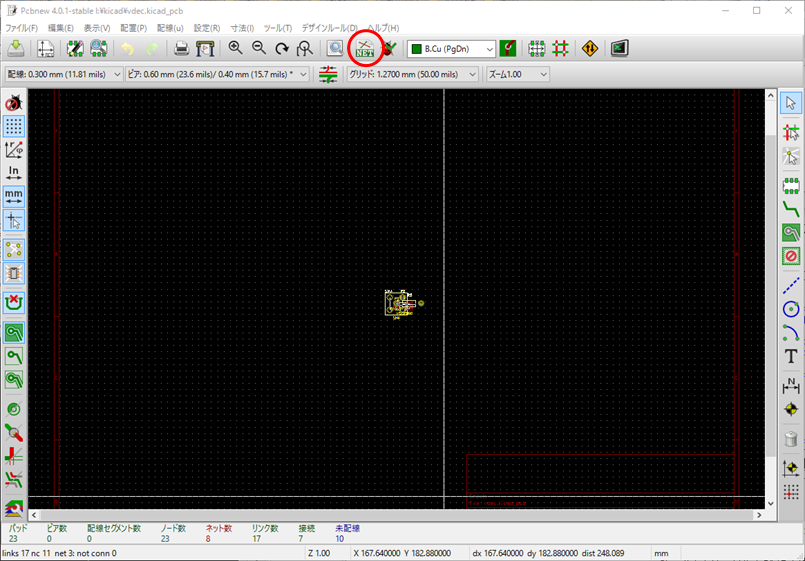

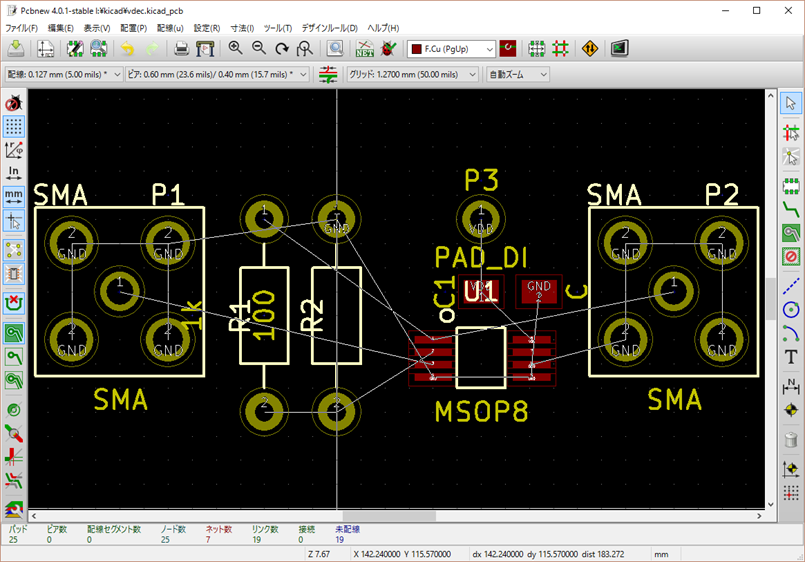

- 真ん中当たりに、フットプリントがまとめておかれているので、配線しやすい位置に移動させる

- マウスのホイールで画面の拡大縮小

- 中クリック(ホイールクリック)+ドラッグで画面の移動

- フットプリントの上にマウスカーソルを合わせてmキーで、フットプリントが移動

- フットプリントの上にマウスカーソルを合わせてrキーで、フットプリントが回転

- その他、フットプリントを右クリックすると各種編集コマンドが表示される

- [参考1] 自動で移動させるには、上部ツールバーより、「フットプリントモード」ボタンをクリックし、右クリックメニューから、「グローバル移動配置」-「全てのフットプリントを自動配置」を選ぶ。ただし、配線がしやすい配置ではないので、手動で配置を修正する。

- [参考2] 回路図を修正した場合は、回路図エディタで、再度、ラベルのアノテーション、CvPcb(コンポーネントとフットプリントの関連付け)、ネットリスト出力を行い、基板エディタで、再度、ネットリストを読み込むと、変更されたフットプリントが追加される(変更のない配線は保持)。

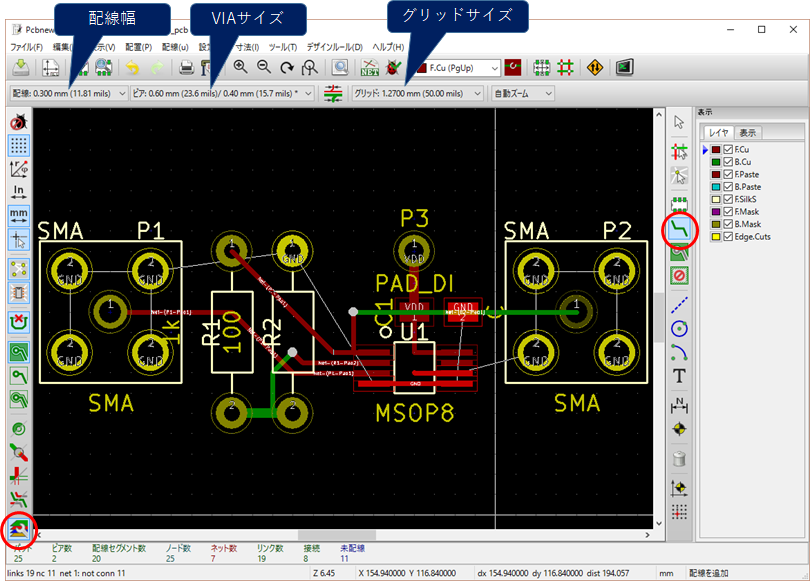

- 左側ツールボックスの「レイヤーマネージャーツールバーの表示/非表示」ボタンをクリックすると、ウインドウ右側にレイヤーマネージャが表示される

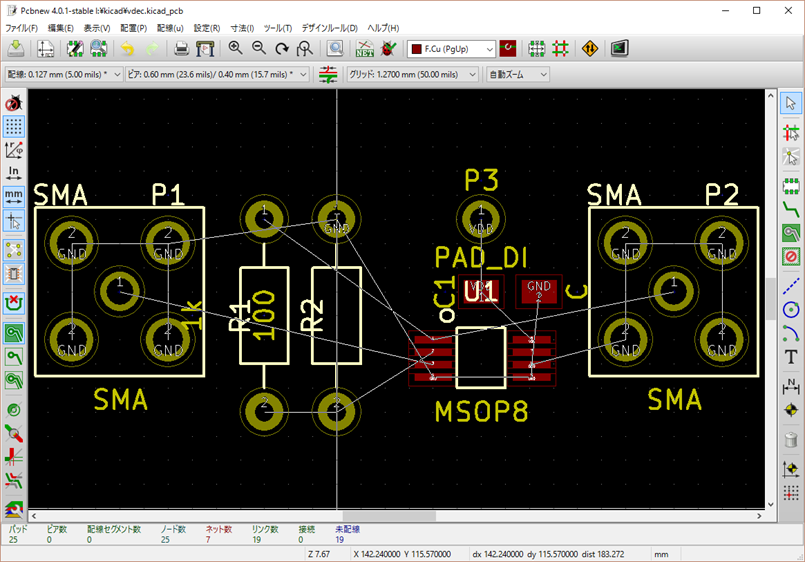

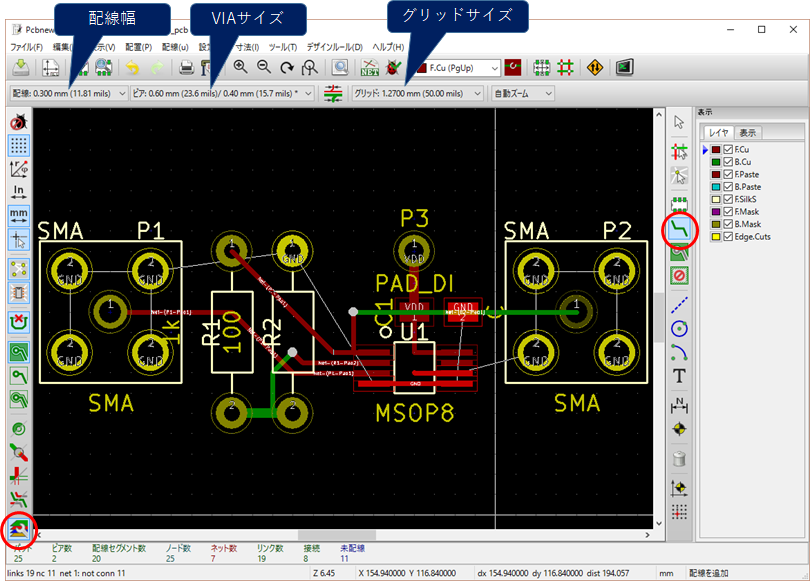

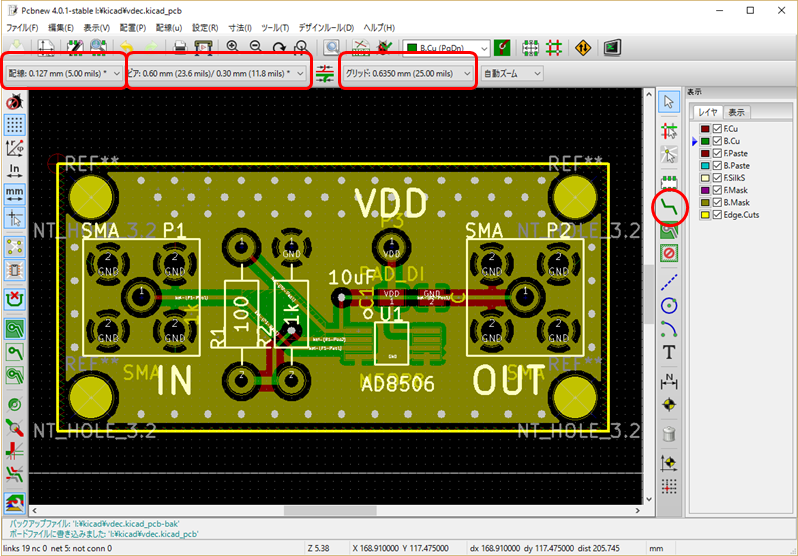

- ラッツネット(灰色の細い線)を参照しながら、GND以外の配線を行う

- レイヤーマネージャで、F,Cu(部品面)とB.Cu(半田面)を選択し、右側ツールボックスの「配線とビアを追加」ボタンをクリック

- クリックで配線を開始し、ダブルクリックで終了

- F,CuとB.CuのVIAは、右クリックでポップアップメニューを表示させ、「貫通ビアを配置」を選択(vキー)

- デフォルト設定では、設計規則に違反する配線や回路図と異なる配線を作成できない

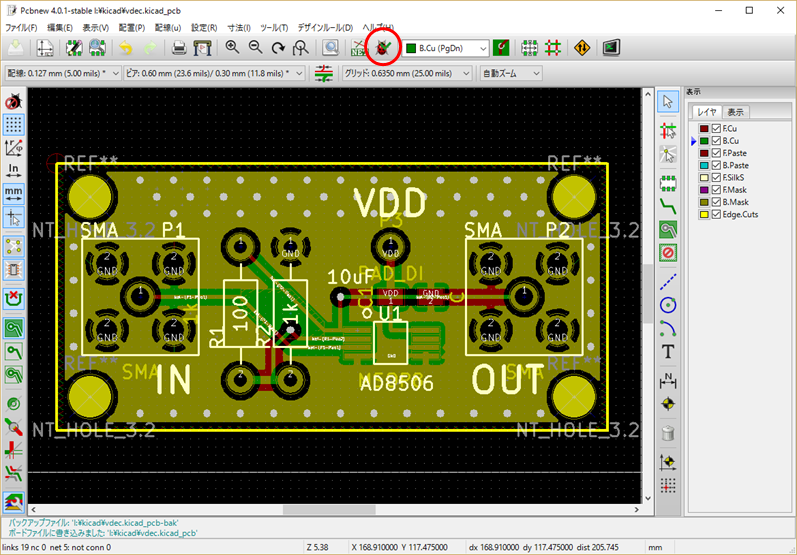

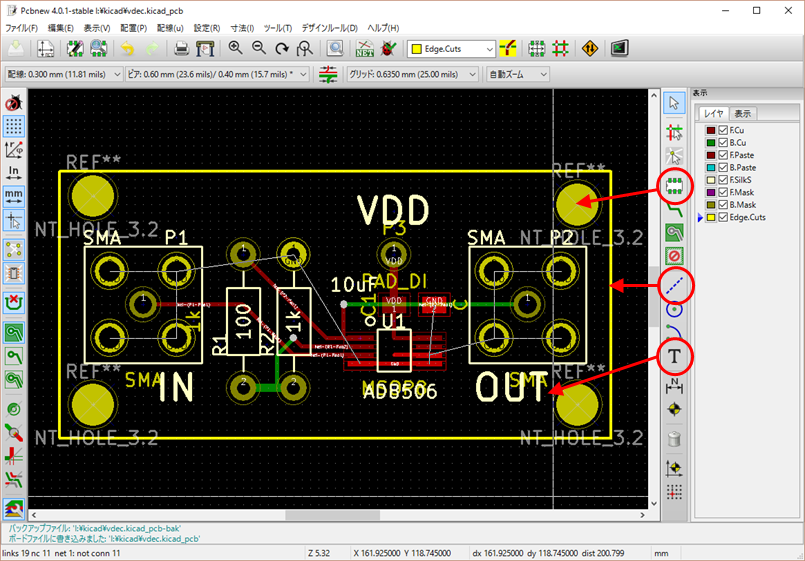

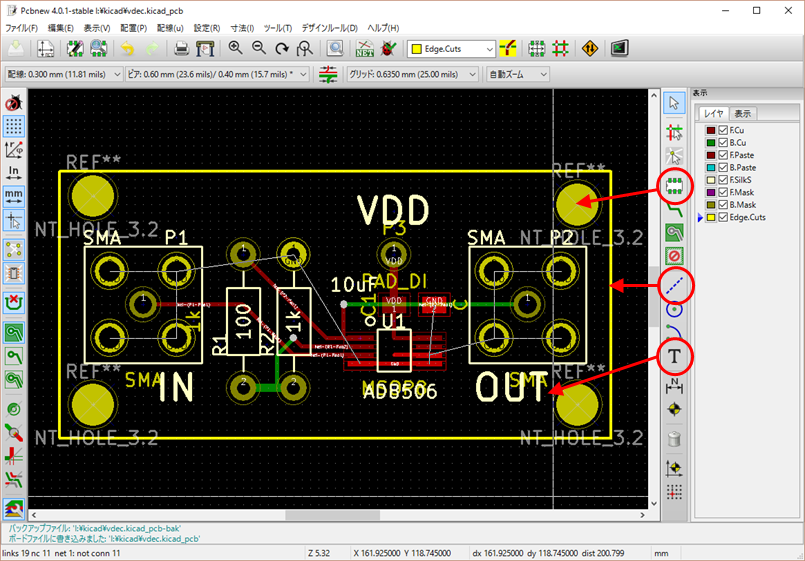

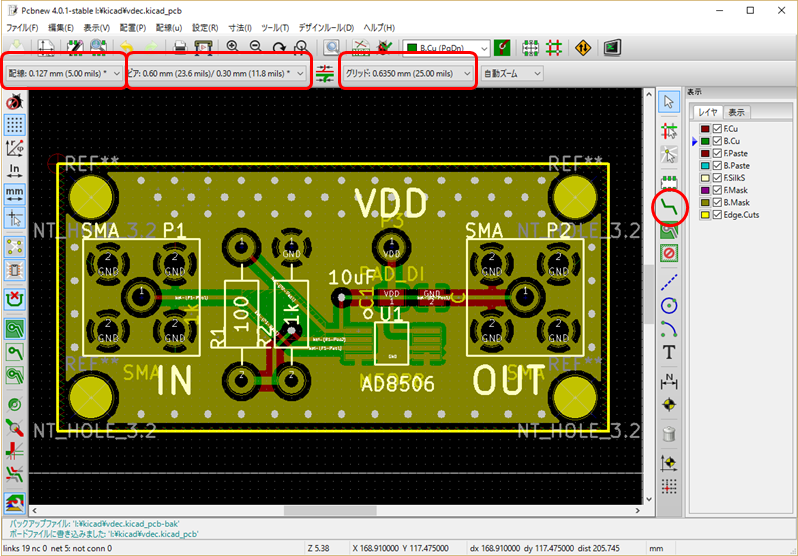

回路図にはないねじ穴、シルクスクリーン(文字や図形の印刷)、外形線(基板を切る位置)を追加する。

- 右側ツールバーより「フットプリントを追加」ボタンをクリックし、KiLib_merl_**ライブラリより、NT_HOLE_3.2(3mm用ねじ穴)を配置

- レイヤーマネージャーで、F.SilkSを選択し、右側ツールバーより「テキストを追加」ボタンをクリックし、IN, VDD, OUT, 部品の値などの文字を入力

- シルクスクリーンの文字は、幅=1mm〜1.5mm, 高さ=1mm〜1.5mm, 太さ=0.2mm〜0.3mm程度

- 部品ラベルの位置も右クリックして、適切な位置に移動させる

- レイヤーマネージャーで、Edge.Cutsを選択し、右側ツールバーより「図形ラインを追加」ボタンをクリックして、外形線を描く

- 外形線は、ねじ穴、配線、シルクスクリーンなどから、0.5mm以上離すように描く(製造メーカによる)。F.Fab, B.Fabレイヤー(製造指示用)の文字等は、実際には作られないものなので、外形線と重なってもよい。

距離の測定は、グリッド単位で行われる。

- 測定したい解像度にグリッドを調整

- マウスカーソルを始点に合わせ、Shift + Spaceキーを押すと、ウインドウ下メッセージ欄の dx, dy の値が0にリセットされる

- マウスカーソルを終点に合わせ、dx, dy の値を読み取る

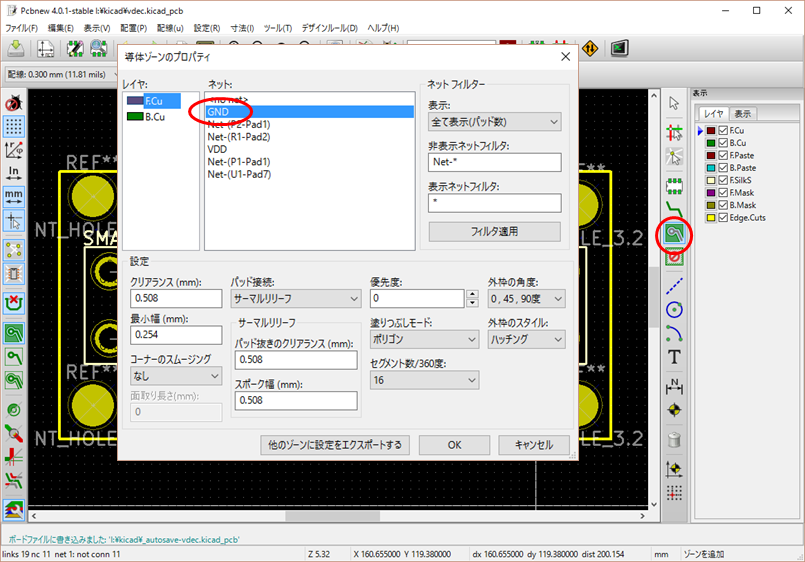

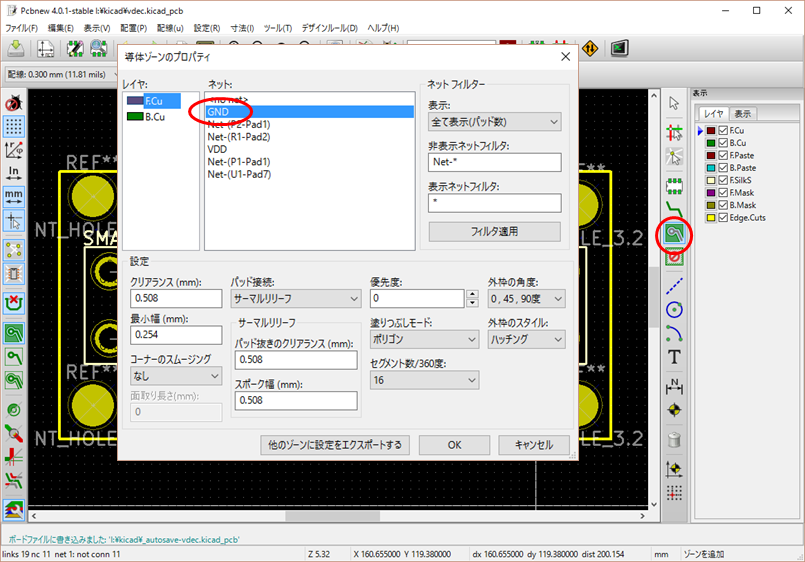

- レイヤーマネージャで、F,Cu(部品面)またはB.Cu(半田面)を選択

- 右側ツールバーで、「塗りつぶしゾーンを追加」をクリック

- 画面上をクリックすると、動体ゾーンのプロパティフォームが表示されるので、ネット欄をGNDに設定して、OKボタンをクリック

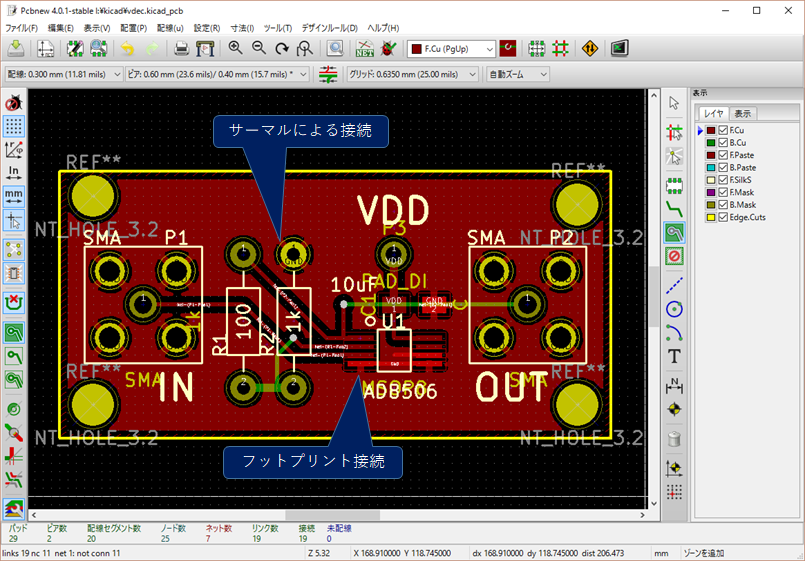

- ここでは、基板全体にGNDプレーンを作成するため、外形線の上に塗りつぶしゾーンを描く

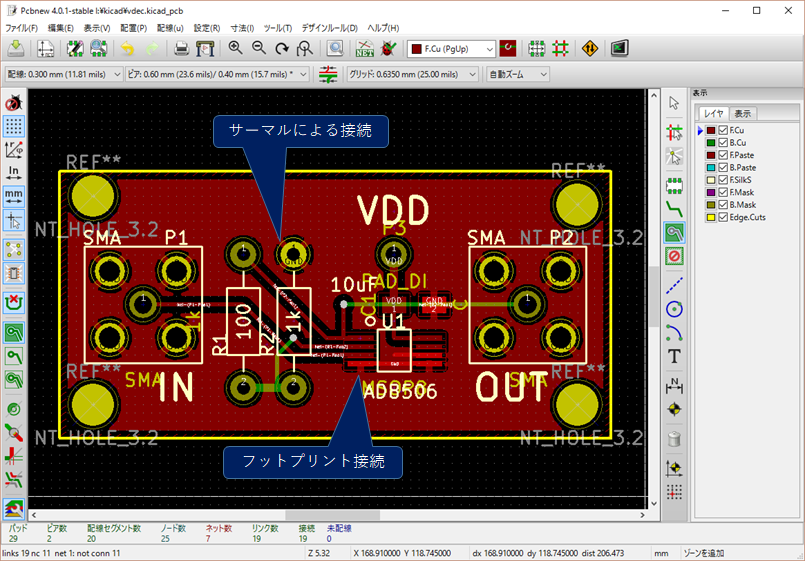

- 塗りつぶしゾーン内で右クリックし、ポップアップメニューから「全てのゾーンを塗りつぶす」を選択

- デフォルト設定で、外形線、その他の配線から0.5mm以上離してGNDプレーンが作成され、未接続だったGNDの配線が行われる。たまに、GNDプレーンに接続すべきランドが接続されないことがあるので、確認してGND配線を追加する。

- 同様にして、B.CuのGNDプレーンも作成

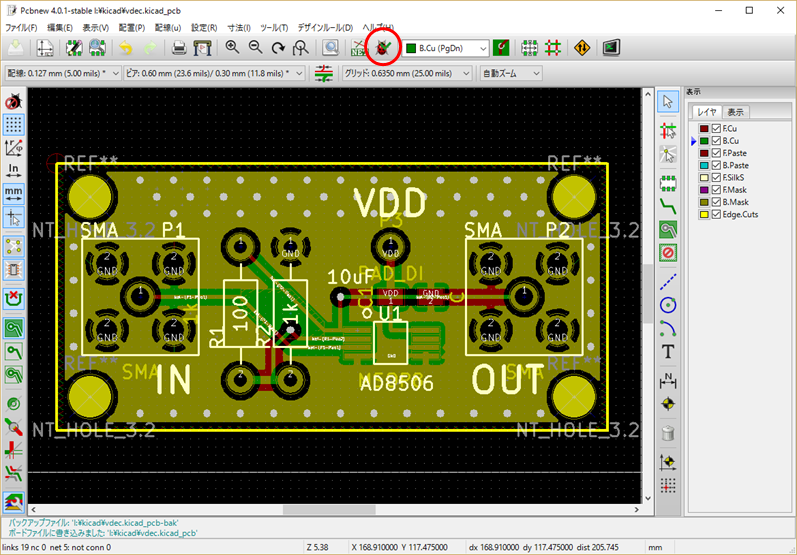

- 上部ツールバーの「ボードの保存」ボタンで、レイアウトデータを保存

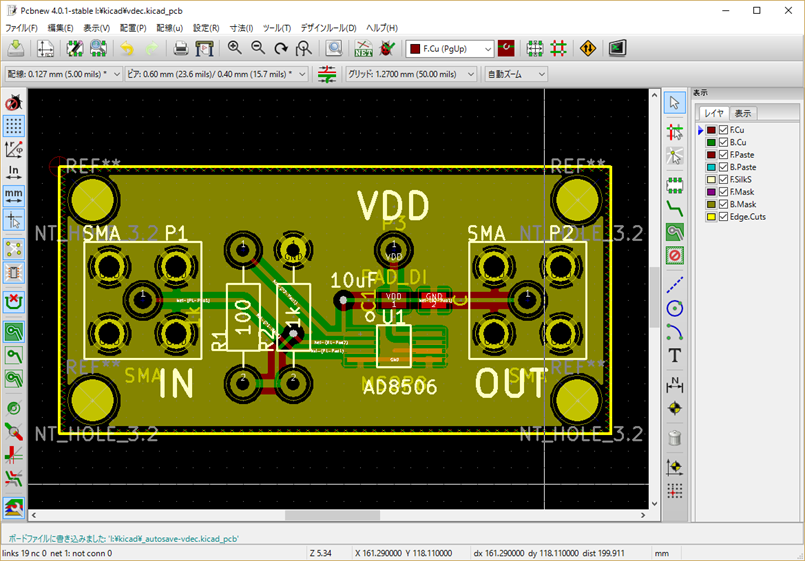

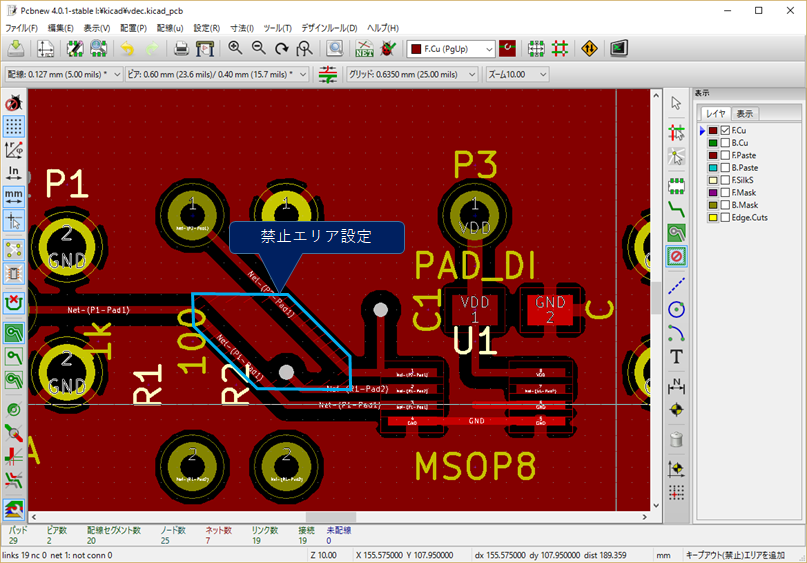

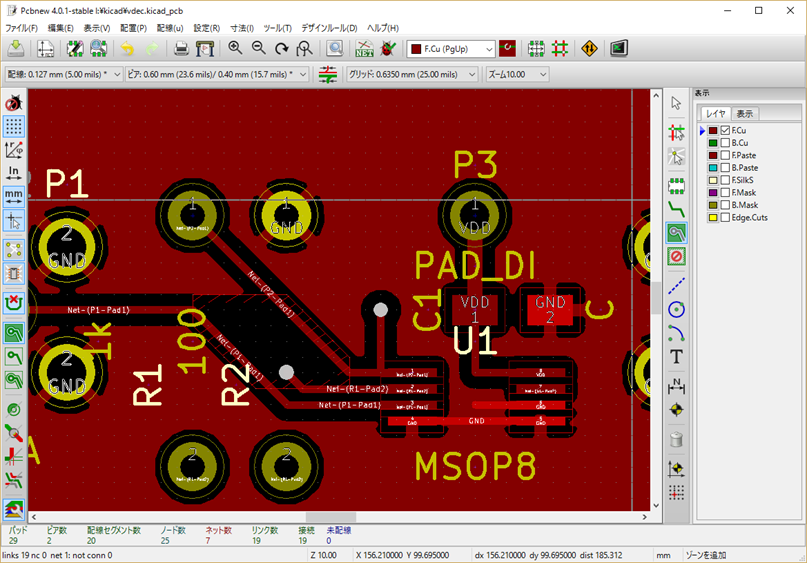

細長いGNDプレーンにはインピーダンスが発生して、クロストークの原因となるため、取り除いておく。

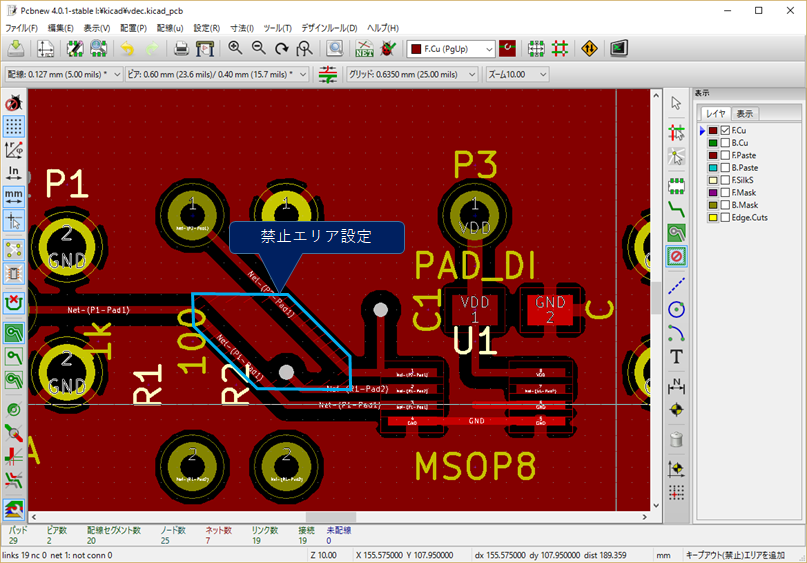

- レイヤーマネージャーで、F.Cuを残して、他のチェックを外し、F.Cuレイヤーのみを表示させる

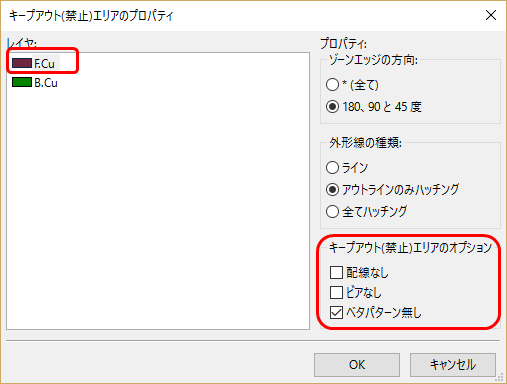

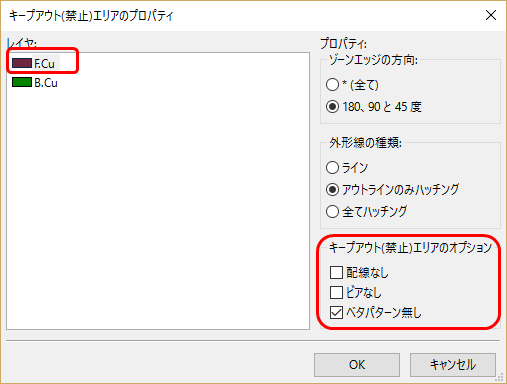

- 右側ツールバーより、「キープアウトエリアを追加」ボタンをクリックしてから、GNDプレーンを切り取りたい領域の角をクリック

- キープアウトエリアのプロパティフォームが表示されるので、下記のように設定して、OKボタンをクリック

- GNDプレーンを消したい領域を囲むようにマウスでクリックしていく

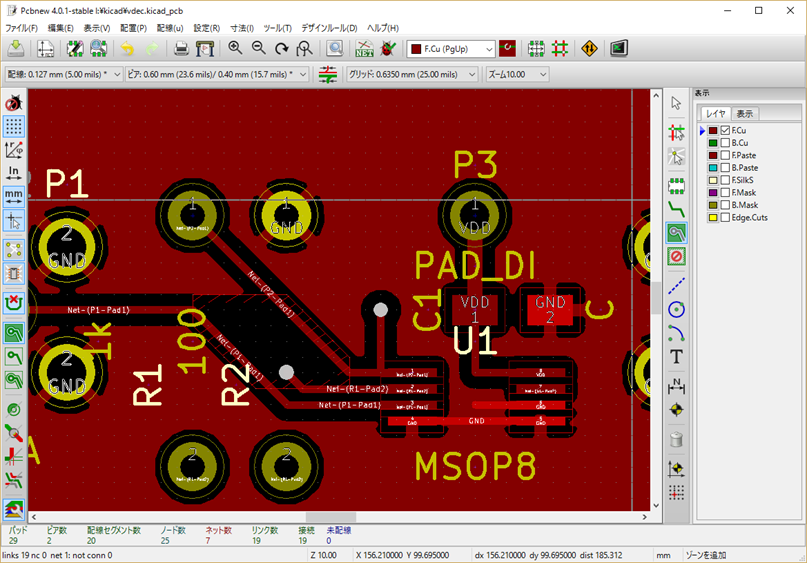

- 右側ツールバーより、「塗りつぶしゾーンを追加」ボタンをクリックして、画面を右クリックし、コンテキストメニューより「全てのゾーンを塗りつぶす」を選択(再度塗りつぶしが行われ、禁止領域内のGNDプレーンが消える)

- レイヤーマネージャーで、全てのレイヤーにチェックを入れ、パターンに問題がないか確認

部品面のGNDプレーンと半田面のGNDプレーンをGNDビアで接続して電流が流れやすくします。

- 上部ツールバーの下側のドロップダウンリストでグリッドを適当な値に設定

- 配線を最小幅(0.127mm)、ビアを最小値(0.6mm)に設定

- レイヤーマネージャーで、F.CuまたはB.Cuを選択

- 右側ツールボタンで配線モードに

- ビアを作成したい場所の最寄りのGNDパッドまたは配線からGND配線を開始

- ビアを置きたい場所で vキーを押して、ビアを配置していく

- 一連のビアを配置し終わったら、ダブルクリックで配線を終了

- GNDビアを置くための配線と本来の配線が干渉していないことを確認

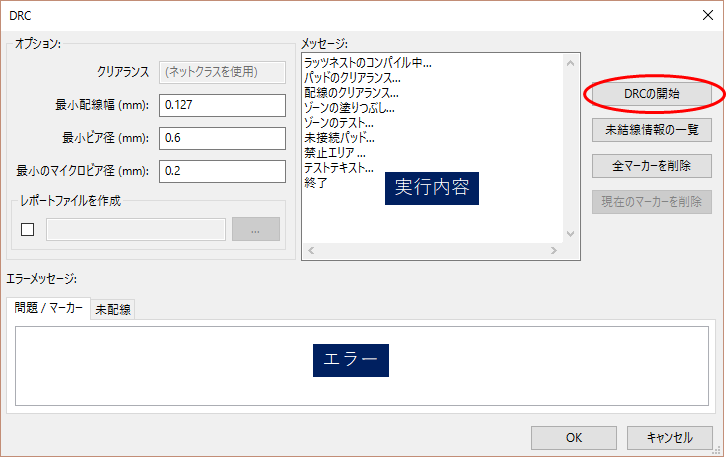

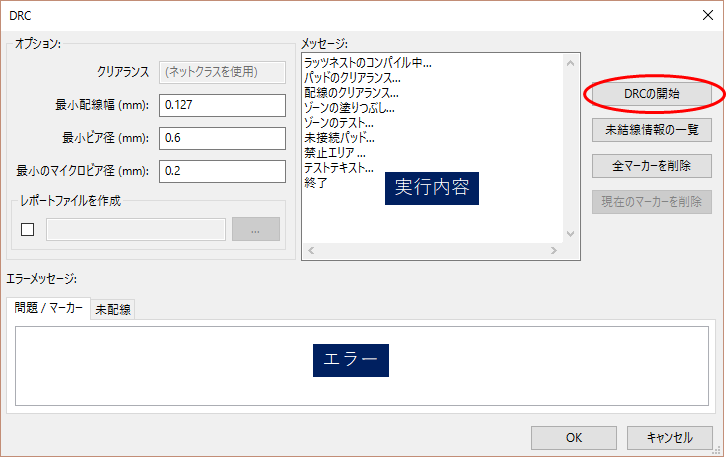

- 上部ツールバーで、「デザインルールチェックの実行」をクリック

- DRCフォームが表示されるので、「DRCの開始」ボタンをクリック

- エラーメッセージ欄に何も表示されてなければ、OKボタンをクリックして終了

- 問題/マーカータブと未配線タブの両方を確認する

- エラーが表示された場合は、メッセージに従って修正を行い、再度DRCを実行