| 6.1 ベタGNDの描き方 |

GNDは、電源電流の帰り道であると同時に、基準電位の役割も持っている。GNDラインの僅かな配線抵抗に流れる電流により電圧降下が起こり、増幅器入力付近のGND電位が変動すれば、GNDラインの電流波形が増幅されることになる。GNDも通常の配線と同じようにパターンを描いてもよいが、引き回し方によって回路特性に影響が出るので面倒だ。また、電源ラインや信号ラインとGND配線の間に隙間が開くと、電磁誘導によりノイズが発生する。そこで、アナログ回路ブロックのGNDは、配線にせずに、部品面のベタ塗りパターン(GNDプレーン)として描く。

GNDプレーンは、角ランドを使用して描いてもよいが、ランドの中にパッドやスルホールを置くと、GNDとパッド/スルホールがショートしてしまう。このため、GNDに接続しない部品を避けるようにGNDプレーンを描かなければならないので面倒だ。そこで、GNDプレーンの上に配置された部品は、GNDに接続しないピンの周辺だけ、丸窓をあける窓抜きを行う。窓抜きを行うGNDプレーンは、「多数のラインによる塗潰し」によって作成される。多層基板の場合は、内側のパターン層の窓抜きも必要(ネガパーターンを使用する方法が秋田氏のページに詳しく書かれている)。また、次ページのサーマルの描き方も参照すること。

窓抜きパターンの構造

|

窓抜きパタンのレイアウト例 (1)(パッド間隔が3mm以上ある場合) 注:ver. 0.5以降の場合、パッドNo.19または20を使用

|

窓抜きパタンのレイアウト例 (2)(パッド間隔が2.54mmピッチの場合) 注:ver. 0.5以降の場合、パッドNo.19を使用

|

窓抜きパターンを描くための操作手順を以下に示す。ただし、部品面にベタGNDを置く場合の手順なので、半田面にベタGNDを置く場合は(表面実装や高周波の場合)、適宜レイヤーを読み替えること。

ベタGNDパターンの例

| 6.2 GNDプレーンの分割 |

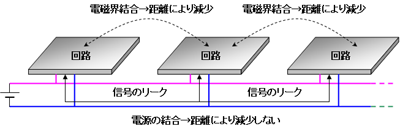

無線通信回路や高感度計測回路、集積化センサなどの高利得回路を実装する場合には、回路間の干渉が問題となる。増幅されて大きくなったアナログ信号や、電圧の変化が大きいディジタル信号が他の小さなアナログ信号に混じってしまうためだ。空間を経由した電磁界による結合(寄生容量による結合や寄生インダクタンスによる結合)は、回路や配線の距離、向き、シールドパターンを工夫して回避する。しかし、回路間のGNDは共通であるため、GNDラインには、特別な対策が必要となる。もし、電源供給が完璧(配線抵抗=0 ohm、電池の内部抵抗=0 ohm)であればGNDラインへの信号のリークは発生しないが、現実のPCBでは問題となる。

回路間の干渉

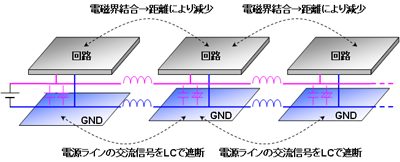

電源ラインを介した回路間の意図しない接続を防ぐ対策(decoupling) はGNDプレーン(ベタGND)の分割により行われる。

デカプリングの方法

電源の供給は、色々な回路の電力消費波形の統計的総和であり、平均化された値であるので、直流に近い成分が主要となる。この考え方を逆手にとって利用すれば、耐タンパシステム(暗号解読耐性を持つシステム)の設計にも有効である。一方、電源ラインにリークする信号は信号処理周波数または通信周波数の周波数付近に特有なスペクトルを有している。そこで、電源ラインに、低周波を通過させ、交流信号周波数帯域を通過させないフィルタ特性を持たる。